DANIEL JOHNSON

Premier ministre du Québec (1966-1968)

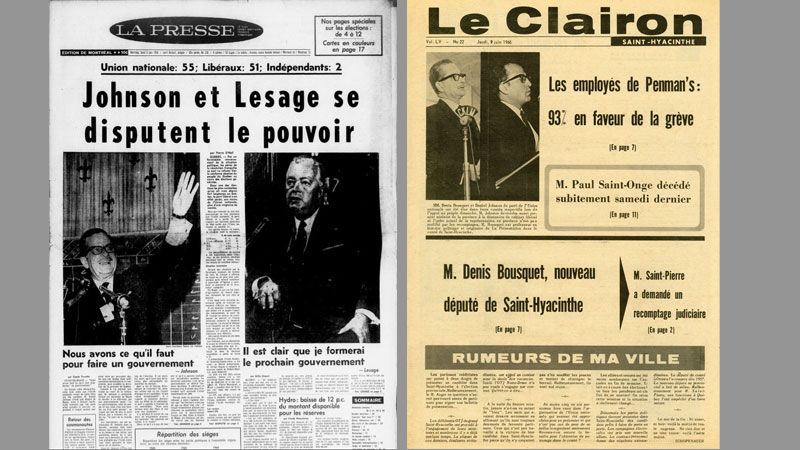

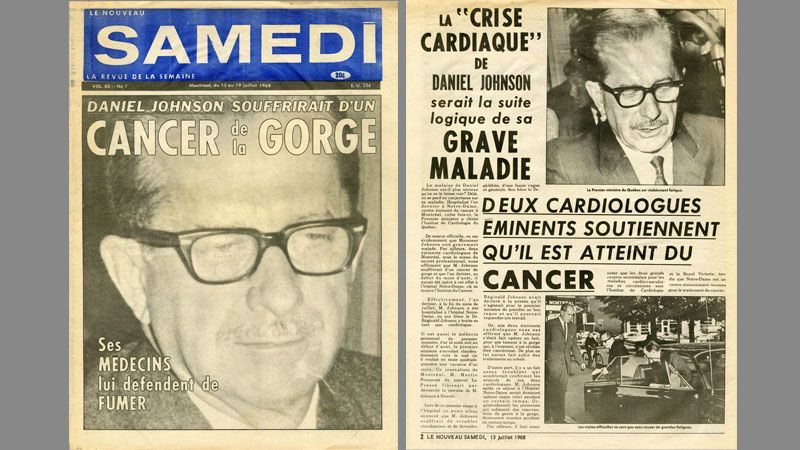

Johnson à la une!

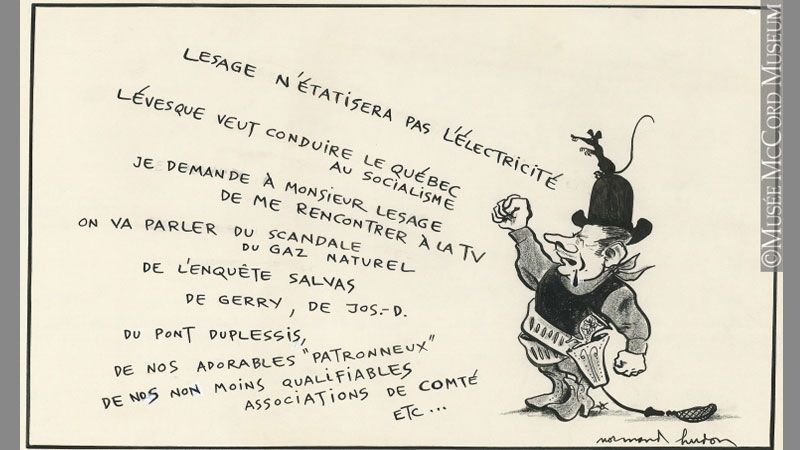

Lorsqu’Antonio Barrette démissionne comme député et chef de l’Union nationale, le 15 septembre 1960 (35), les visées de Daniel Johnson sont claires : il veut devenir le prochain chef de son parti (36). Comme le rappelle Pierre Godin, « Daniel Johnson aborde les années 60 en démagogue. […] Son impétuosité va sans doute le désigner rapidement à l’attention de ses pairs, le montrer comme leader à titre officieux de l’Union nationale (37) ». Cependant, sa hâte d’en découdre contre les politiques progressistes du Parti libéral jette de l’ombre sur son image politique (38). « Son attitude inspire au caricaturiste Normand Hudon, du Devoir, un nouveau personnage politique : le grotesque « Dany Boy », ce cow-boy démagogue qui symbolise à lui seul toutes les turpitudes de l’ancien régime (celui de Duplessis) avec ses pistolets, son lasso et ses garcettes (39) ». Cette image de politicien démagogue conjuguée à l’action de ses adversaires au sein de son propre parti nuira à Daniel Johnson pendant plusieurs années.

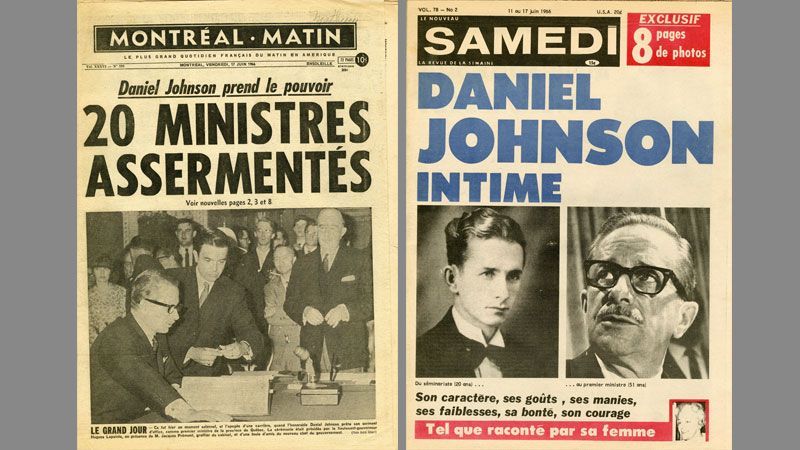

Les 23, 24 et 25 mars 1990, lors du colloque annuel sur les leaders politiques du Québec contemporain, organisé par l’UQAM, on examine la contribution de Daniel Johnson comme premier ministre du Québec. Au cours de la séance consacrée aux partis politiques au Québec sous Daniel Johnson, le présentateur Michel Lévesque commente la communication de Mario Cardinal, ancien journaliste au journal Le Devoir, en disant qu’il lève le voile « sur la partialité de la presse québécoise au moment où Daniel Johnson agissait à titre de chef de l’opposition entre 1961 et 1966. […] Daniel Johnson a été découvert par la presse cinq ans après son élection à la direction du parti, soit après 1966 (40). » Mario Cardinal poursuit : « À quel moment Daniel Johnson a-t-il commencé à devenir crédible aux yeux des journalistes? Je dirais à la fin de 1964, […] surtout au printemps 1965, avec les assises générales de l’Union nationale qui seront alors perçues comme une véritable manifestation de la démocratisation du parti (41).»

Daniel Johnson est conscient qu’il doit donc redoubler d’efforts afin d’améliorer son image auprès des médias après sa nomination comme leader de l’Union nationale. Dès 1962, il marque des points en tant que chef de l’opposition à l’Assemblée législative. « Pour une fois, la presse est unanime à le reconnaître : il y a un « nouveau style Johnson » dont la note dominante paraît être la conciliation et la diplomatie. Moins démagogique aussi, ce nouveau Johnson sous l’influence de son publiciste, Paul Gros d’Aillon, qui s’astreint à lui démontrer, au fil de longues conversations, qu’il doit renoncer aux vieilles antinomies héritées de l’époque Duplessiste (42). »

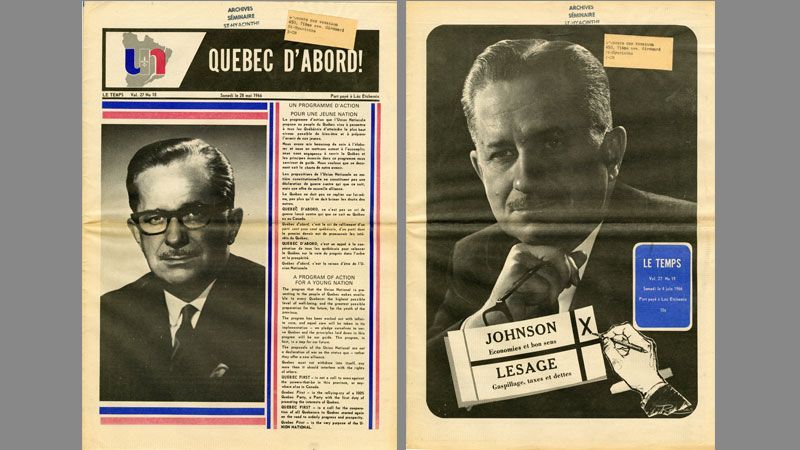

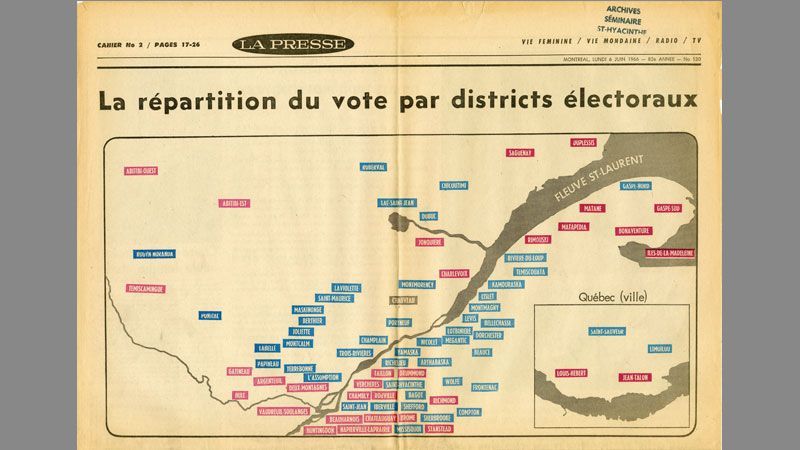

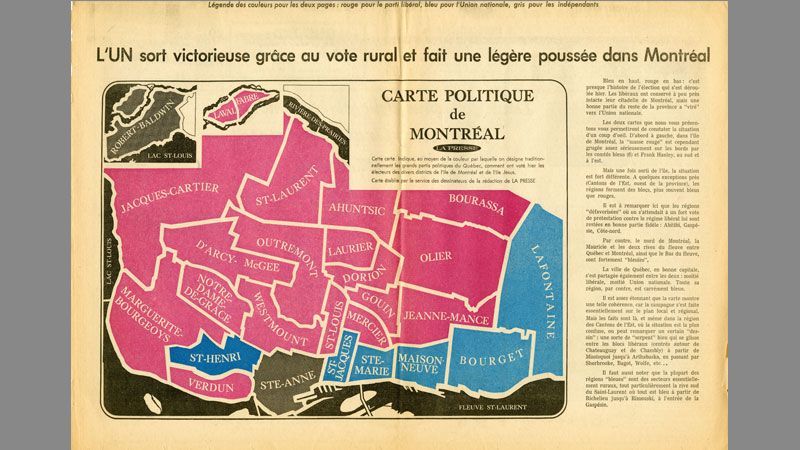

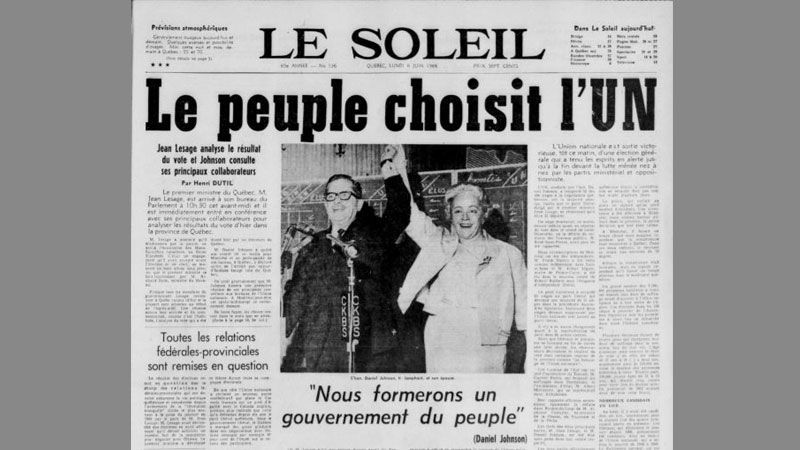

Selon l’analyse de Mario Cardinal, la victoire de l’Union nationale, en 1966, est possible car « Daniel Johnson était plus fort que son parti. Et il est juste, je pense, de dire qu’il y était parvenu (à la victoire) sans la presse (43). » Si Daniel Johnson obtient du succès, c’est en partie grâce à sa personnalité : « Daniel Johnson, en dépit de ses astuces et des compromis qu’il pouvait allier à ce charme irrésistiblement convaincant qui était le sien, savait entretenir un respect profond pour ses interlocuteurs, quel qu’ait été leur milieu, quelle qu’ait été leur condition, quelle qu’ait été leur allégeance politique (44). »

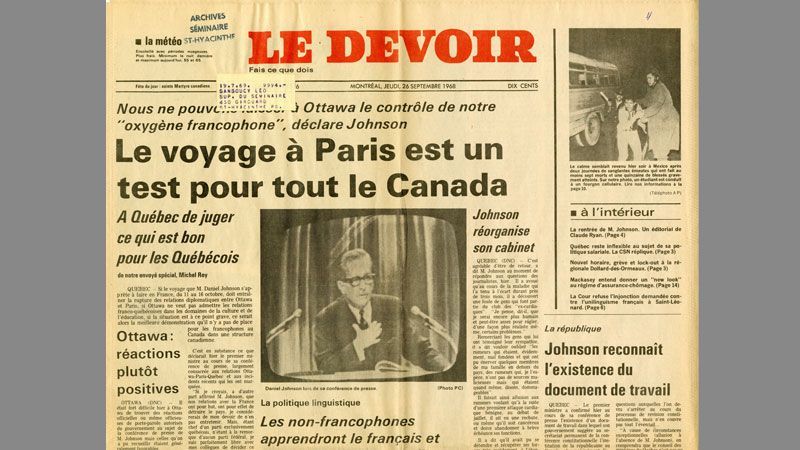

En juillet 1968, le médecin de Daniel Johnson lui prescrit trois mois de repos complet, car ce dernier vient d’être victime d’un sérieux malaise cardiaque (45). Il tient une conférence de presse télédiffusée quelques jours après avoir officiellement repris son travail, le mercredi 25 septembre 1968 (46). Les premiers mots qu’il prononce s’adressent directement à la communauté médiatique. Ils témoignent du chemin parcouru par Daniel Johnson dans sa relation avec les médias : « C’est agréable d’être de retour chez soi, dans sa famille, à son bureau, avec ses amis et adversaires. Parmi nos amis, évidemment, je compte les représentants des moyens de communication et je les remercie pour leurs articles si sympathiques, les éditoriaux qui m’ont réellement fait chaud au cœur (47). »